eBookGerman-language Edition (German-language Edition)

Related collections and offers

Overview

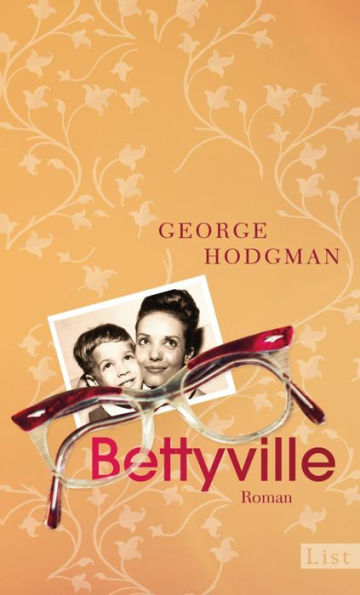

Eine Liebeserklärung eines Sohnes an seine Mutter: eine starke, mutige und verrückte Frau

Georges Mutter Betty ist wunderbar: stur, stolz und wild – und zunehmend dement. Früher ist sie mit ihm auf dem Beifahrersitz durch die Prärie gerast, heute tappt sie in dicken weißen Socken etwas verloren durch ihr Haus. Doch auch mit 91 Jahren hält Betty das Zepter fest in der Hand. Und eins ist sicher: Sie wird es ganz bestimmt nicht an ihren Sohn abgeben, der nach Missouri zurückgekehrt ist, um für sie da zu sein. Oder will George sie etwa ins Altenheim stecken? Beide fühlen sich ein wenig hilflos und versuchen, ihren Weg gemeinsam zu gehen. Dabei stoßen sie auf schöne Erinnerungen, stolpern aber auch über alte Konflikte.

Product Details

| ISBN-13: | 9783843717267 |

|---|---|

| Publisher: | Ullstein Ebooks |

| Publication date: | 03/09/2018 |

| Sold by: | Bookwire |

| Format: | eBook |

| Pages: | 352 |

| File size: | 1 MB |

| Language: | German |

About the Author

Conny Lösch lebt in Berlin und hat unter anderem Bücher von Ian Rankin, Don Winslow und Daniel Cole übersetzt.

Read an Excerpt

CHAPTER 1

Missouri ist ein Staat der gestohlenen Namen – sie sollen die Welt ein bisschen näher heranrücken: Versailles, Rome, Cairo, New London, Athens, Carthage, Alexandria, Lebanon, Cuba, Japan, Santa Fe, Cleveland, Canton, California, Caledonia, New Caledonia, Mexico, Louisiana. Und Paris, wo wir zu Hause sind.

Außerdem gibt es die lustigen Namen. Licking gehört zu meinen Favoriten, ebenso wie Fair Play, Strain, Elmo, Peculiar, Shook, Lone Jack, Butts, Lupus, Moody, Clover, Polo, Shake Rag und schließlich die Städte mit T – Turtle, Tightwad, Tulip und Tea.

Wenn ich nicht schlafen kann, versuche ich mich an möglichst viele davon zu erinnern – ein altes Spiel, das ich als Kind mit meinen Eltern spielte, wenn ich aus dem Autofenster auf die wogenden braunen Fluten des Mississippi schaute.

Irgendetwas hat mich geweckt, obwohl man hier eigentlich nur die Klimaanlage hört und es draußen noch ebenso stockdunkel wie totenstill ist, sieht man einmal von den Zügen ab. Die Uhr zeigt ungefähr halb drei. Ich werde nicht wieder einschlafen. Wo bin ich? Nicht in meiner Wohnung; keine Sirenen, kein Autohupen, durch die Jalousien scheint keine Neonreklame. Das ist nicht Manhattan, nicht Chelsea, nicht die West Twenty-Third Street. Ich bin zu Hause in Paris, Missouri, Einwohnerzahl 1246 mit sinkender Tendenz. Nur noch ein paar Tage oder Wochen werde ich hierbleiben, rede ich mir ein, länger nicht. Vorübergehend. Bis Carol sich von ihrer Schulteroperation erholt hat, das ist die gutherzige Farmersfrau, die mir hilft, Betty zu versorgen. Oder bis meine Mutter in eine Einrichtung für betreutes Wohnen aufgenommen werden kann. Bis es regnet. Oder bis Bettys Verstand wiederhergestellt ist oder ich eine neue Festanstellung finde. Bis sich hier in der Sherwood Road etwas ändert, meine Mutter stirbt und ich den Haushalt auflösen muss.

Bettys Stimme im Flur: »Wer hat die Klimaanlage so hochgedreht? Soll ich erfrieren?«

Und da ist sie. Mit schief und krumm auf dem neunzigjährigen Kopf sitzenden Lockenwicklern linst sie in unser Gästezimmer, wo ich meine Nächte größtenteils schlaflos verbringe, und kichert aus keinem ersichtlichen Grund in sich hinein. Im selben Raum mit mir liegt auch der letzte Flokati Amerikas. Ich habe einen vermutlich noch aus meiner Highschool-Zeit stammenden Zehennagel darin entdeckt.

Auf dem Gästebett liegt eine Decke mit Sternen und Halbmonden, an den Rändern halten sich Jungen und Mädchen an den Händen, und es sind die Initialen längst verstorbener Farmersfrauen eingestickt, darunter auch die meiner Großtante Mabel. Hier bin ich untergebracht, ebenso wie das Weihnachtsgeschenkpapier, der Schreibtisch von Bettys Onkel Oscar und das Bett, in dem ich als kleiner Junge neben meiner schlafenden Großmutter lag, ihrem Schnarchen und dem rauschenden Heizkessel lauschte. Das Haus meiner Großmutter Mammy in Madison, in dem meine Mutter aufwuchs, circa zehn Meilen westlich von uns, nannten wir das Haus der vielen Schornsteine. Im Garten dahinter wuchsen rosa Rosen, die meiner halbblinden und alten Großmutter ein ständiges Ärgernis waren, unentwegt stach sie sich an deren Dornen.

Im Flur brennt Licht. Betty war in der Küche, hat sich was zu essen geholt, wie so oft mitten in der Nacht, wenn sie aufwacht, weil sie mal muss oder aus einem Traum hochschreckt. Irgendetwas – ihre Träume, ihre Gedanken, ihre Erinnerungen – lässt meiner Mutter nachts keine Ruhe. Sie hat einen leichten Schlaf, tappt in ihren dicken weißen Socken umher, räuspert sich laut, läuft Schlangenlinien, setzt Kaffee auf, der am Morgen längst wieder kalt sein wird, und vergewissert sich, dass alles ihrer eigenartigen Vorstellung von Ordnung entspricht. Wenn sie ins Bett gegangen ist, versuche ich, ihr den Weg, den sie im Dunkeln in die Küche nimmt, ein wenig zu beleuchten, lasse die Lampe im Arbeitszimmer meines Vaters brennen, ebenso wie die in dem kleinen Flur.

»Bist du wach?«, fragt meine Mutter.

»Jetzt schon«, sage ich.

Betty, die ich neulich dabei erwischte, wie sie den Inhalt meines Koffers durchwühlte, schaltet das Licht in meinem Zimmer an und runzelt die Stirn wie ein Betreuer im Zeltlager bei seiner nächtlichen Kontrollrunde. Anscheinend hegt sie den Verdacht, ich könnte heimlich jemanden versteckt haben, der über den See gepaddelt kam. Einen wie mich muss man im Auge behalten. Ich führe etwas im Schilde. Sie fürchtet, hinter ihrem Rücken könnte etwas vor sich gehen, könnten Pläne geschmiedet werden, und sie hat nicht die Absicht zu kooperieren. Wenn das Telefon klingelt, lauscht sie auf jedes Wort, ist unsicher, ob sie mir ihre Unabhängigkeit anvertrauen kann. Verdenken kann ich es ihr nicht. Ich bin kein sehr überzeugender Altenpfleger. Ich dränge ihr meine Fürsorge auf.

Es ist nicht leicht, sie einzusperren. Ihr Wille ist stark und ungebrochen. »Auch wenn's heiß ist, ich geh trotzdem zu der Auktion«, nuschelte sie vergangene Woche im Schlaf, während die Temperaturen draußen auf fast vierzig Grad stiegen. Schlafend hob sie einen Finger, um mitzubieten. Auf mich reagiert sie heftiger als auf alle anderen, manchmal scheucht sie mich unwirsch davon, wenn ich ihr zu nahe komme. Es gibt Tage, an denen ich es ihr nicht recht machen kann. Carol, die in Pflegeheimen gearbeitet hat, behauptet, alte Menschen, die nicht mehr alleine zurechtkommen, sind häufig auf diejenigen am wütendsten, die ihnen am nächsten stehen. Und die ihnen bewusst machen, dass sie nicht mehr sie selbst sind. Aber ich halte Bettys Verschrobenheit für aufgesetzt, sie überspielt damit, wie peinlich es ihr ist, andere um etwas zu bitten. Wenn ich etwas für sie tue, schaut sie weg. Sie ist es gewohnt, alleine zurechtzukommen, und hasst das alles.

»Hab mir Sorgen gemacht«, sagt Betty. »Du hast doch erzählt, dass du gestern Nacht nicht schlafen konntest. Hab mir Sorgen gemacht, dass du heute auch nicht schläfst.« Sie starrt mich an.

»Nein, ich schlafe. Tief und fest. Jetzt in diesem Moment rede ich im Schlaf mit dir.«

»Du liegst schon wieder angezogen im Bett.«

»Bin beim Lesen eingenickt.«

(Tatsächlich lege ich mich angezogen ins Bett, weil ich damit rechne, gebraucht zu werden, wenn sie fällt, einen Schlaganfall erleidet oder nach mir ruft. Wenn ich sie ins Bett bringe, kommt sie mir sehr zerbrechlich vor. Auf meinem Nachttisch liegen die Nummern für den Krankenwagen und die Notaufnahme.)

»Ist nicht gut, angezogen ins Bett zu gehen ... Der Appeal ist heute nicht gekommen«, beschwert sie sich.

Die Zeitung unserer kleinen Stadt, die über alle Ereignisse berichtet, von Sammelaktionen für wohltätige Zwecke bis zu Nachrichten der Kirche – unter anderem auch vom »Movement of the Spirit« in der Full Gospel Church –, kam in letzter Zeit eher unregelmäßig, möglicherweise wegen des zunehmenden Personalmangels bei der Post. Ausfälle dieser Art können meine Mutter in eine Krise stürzen. Sie will, was sie will, und zwar sofort.

»Hat heute jemand angerufen? Von der Kirche? Ich kann meinen anderen Schuh nicht finden, zum Kuckuck!«

Ich sage, wir suchen ihn am Morgen, und meine Mutter lächelt beinahe zufrieden. Eine Sekunde lang blitzt die alte Betty auf, meine Freundin, die sich inzwischen nur noch selten zeigt.

Wenn wir in St. Louis von der Skinker in die Delmar abbiegen, unweit der University City, zeigt mir Betty immer die Stelle, wo sie als junge Frau und Sekretärin bei Union Electric auf die Straßenbahn gewartet hatte. Von der Vergangenheit spricht sie selten, kehrt aber sehr gerne zu der alten Straßenbahnhaltestelle zurück. Nach dem Krieg, in den vierziger Jahren, war sie ein hübsches Mädchen mit lockigem hellbraunem Haar, das gerade an der Universität zur Wahl der »Miss Legs« angetreten war. Wenn ich mir ihre Geschichten anhöre, sehe ich sie in einem alten Mantel, kurz nach Kriegsende, wie sie die Bahnstrecke entlang Richtung Webster Groves schaut, wo sie bei ihrer Tante Nona wohnte. Freudig erregt steht sie mit unschuldigem Gesichtsausdruck neben den anderen Frauen in ihren teuren Kleidern, die Mammy ihr niemals zu kaufen erlauben würde. Manchmal frage ich mich, ob sie vielleicht am liebsten in die Straßenbahn gestiegen und in ein anderes Leben gefahren wäre.

Bis meine Mutter begriff, dass sie klug war und dass ihr Äußeres ihr Türen öffnen konnte, hatte sie bereits zu viele zugeschlagen, um noch zurückzukönnen. »Ich wollte nur ein Haus mit ein paar schönen Sachen darin«, hatte sie mir einmal gesagt. »Das war mein kleiner Traum.«

Betty – oder besser Elizabeth, oder wie auf ihrem besten Briefpapier: Elizabeth Baker Hodgman – sieht nicht gut. Bestimmte Bereiche bleiben verschwommen. Manchmal lässt auch ihr Gehör sie im Stich. Häufig lässt sich nur schwer sagen, ob sie etwas nicht verstanden hat oder es schlicht vorzieht, nicht zu reagieren. Außerdem leidet sie an Demenz oder vielleicht auch etwas Schlimmerem.

An manchen Tagen ist sie fast wie gesund, kommandiert unsere Putzfrau Earleen herum, schnauzt sie an und ist so gut beisammen, dass sie mit ihren langjährigen Bridgepartnerinnen spielen kann. Manchmal aber ist sie ein verlorenes Mädchen mit traurigen Augen. Ich habe Angst, sie kaputtzumachen. Für mich ist das alles neu.

Wir suchen Augentropfen, Schecks, Hörgeräte oder die Bluse, die Earleen für den Kirchenbesuch hatte bügeln sollen. Meine Mutter konnte sich schon immer schlecht auf Nebensächliches konzentrieren. Innerlich war sie immer mit irgendetwas beschäftigt, ein bisschen entrückt.

Jetzt ist sie häufiger denn je mal da und mal nicht, driftet immer wieder für ein oder zwei Minuten in ihre eigene Welt ab. Oder sitzt lange da und starrt ausdruckslos vor sich hin. Oder vergisst den Namen einer Person, die sie früher kannte, bevor sie sich Sorgen darüber machen musste, dass sie Namen vergisst. Nachmittags ist es still im Haus, ich höre nichts außer ihrem leisen Wimmern und ihrem Stöhnen, ihren Selbstgesprächen. Abends, besonders kurz vor dem Zubettgehen, ist es am schlimmsten. Sie weiß, dass etwas mit ihr geschieht, würde es aber nie zugeben. Gemeinsam umkreisen wir ihre Traurigkeit, aber wirklich daran teilhaben lässt sie mich nicht. Jedes Eingeständnis würde ihren Zustand real machen. Diese Tage, fürchte ich, sind die letzten, die ihr als ihr selbst geblieben sind.

Meine Mutter ist immer schnell gefahren, nie zu Hause geblieben. Früher rasten wir in unserem blauen Impala kreuz und quer durch die Prärie, im Radio lief laut DJ Johnny Rabbitts typisch amerikanische Stimme auf KXOK St. Louis. Sie hat mich zu der Haltestelle gebracht, wo der Bus hielt, mit dem ich zur Vorschule fuhr. Meine Mutter – »immer überspannt«, wie mein Vater meinte – blieb bis zur letzten Minute im Badezimmer, rauchte Kent-Zigaretten und machte sich an ihren Haaren zu schaffen. »Ich seh aus, als hätte mich die Katze angeschleppt«, sagte sie zu sich selbst und blickte stirnrunzelnd in den Spiegel.

Als sie endlich herauskam, saß ich auf der Motorhaube und hatte meine BatmanLunchbox bereits leer gefuttert, nur Alufolie und ein paar hastig geschabte Möhren lagen noch drin.

»Ich bin ein nervöses Wrack«, schrie ich. Als Einzelkind wuchs ich hauptsächlich unter Erwachsenen auf und wiederholte, was ich hörte, verstand aber meist nur die Hälfte von dem, was ich sagte.

»Wieso sitzt du da rum?«, schrie sie zurück, als hätte ich getrödelt und nicht sie.

An diesen Vormittagen auf dem Weg zur Schule lernte ich Popmusik lieben, was mein Leben lang so bleiben sollte. Meine Mutter und ich sangen mit bei »This Diamond Ring« von Gary Lewis and the Playboys, »You've Lost that Lovin' Feeling« von den Righteous Brothers und »Downtown« von Petula Clark. Betty zog ihren Schuh aus und stieg mit nacktem Fuß aufs Gaspedal, trat es praktisch bis zum Anschlag durch.

Ich mag Tempo und werde meine Mutter immer vor mir sehen, wie sie mit mir auf der Schnellstraße zwischen Madison und Moberly, mit Lockenwicklern unter dem Kopftuch und Sonnenbrille auf der Nase, in die große weite Welt hinausfuhr.

»Was guckst du so, du kleiner Teufel?«, fragte sie.

»Ärger mich nicht«, sagte ich. »Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten.«

»Du bist meine Angelegenheit.«

»Betty«, sagte mein Vater häufig, »man merkt sofort, dass er dein Kind ist.«

Ich war Bettys Junge.

Dieses Jahr musste Betty ihren Führerschein abgeben, weil sie in einen Graben gefahren war. Sie muss zu Hause sitzen und warten, dass sie eingeladen wird. »Die lassen mich nicht mal mehr in den Supermarkt fahren«, sagt sie. Ihr Blick ist schwermütig, denn es juckt sie in den Fingern mit den rosa lackierten Nägeln, endlich wieder einen Autoschlüssel ins Zündschloss zu stecken.

Plötzlich schreit Betty auf. Oh Gott, denke ich, als ich zu ihr renne, über einen Lockenwickler stolpere und gerade noch vermeiden kann, mir den Knöchel zu verstauchen. »Was ist?«, frage ich. »Was ist los?«

»Sag mal«, setzt sie an, »du hast gar kein Klopapier geholt.«

Wir haben so viel Klopapier, dass es für eine ganze Armee reichen würde. Ich glaube, sie nimmt an einer Art Kunstprojekt teil. Ähnlich wie die Sachen, die Christo macht.

»Morgen kauf ich welches«, sage ich.

»Ist mir recht«, erwidert sie und macht eine Pause, bevor sie fragt: »Hast du einen Termin beim Friseur für mich gemacht?«

»Hab ich. Hab gesagt, es ist ein Notfall.«

Es ist drei Uhr morgens. Ich klaue mir eine Zigarette aus dem geheimen Vorratslager meiner Mutter und setze mich im Dunkeln auf die Stufen vor dem Haus. Der Briefkasten, den mein Vater gebaut hat, fällt jetzt auseinander. Ich würde ihn ja reparieren, aber ich bin nicht sehr geschickt. Sachen zusammenbauen kann ich genauso wenig. Ein Besuch bei IKEAgenügt, um mich aus der Bahn zu werfen. Lieber unterziehe ich mich einer Lumbalpunktion, als dass ich einen Couchtisch zusammenbaue.

Mir gehen die Gerichte aus, die ich zuzubereiten in der Lage bin. Heute Abend habe ich in einem Anfall von Nostalgie mit Campbell's Champignonsuppe und zerstoßenen Kartoffelchips einen Thunfischauflauf gezaubert.

»Wusste gar nicht, dass das überhaupt noch jemand kocht«, sagte sie.

»Keine Mutter ist perfekt«, hat Betty immer behauptet. Für mich war sie es. Besonders dann, wenn sie glaubte, es nicht zu sein. In der Grundschule brachten die Mütter zu Feiertagen immer kleine Leckereien mit. Am liebsten mochte ich Popcorn Balls – knusprige weiße Kugeln, Sorghum war der Kitt, der die geplatzten Maiskörner zusammenhielt. Als sie mit den Süßigkeiten an der Reihe war, fragte Betty mich, was ich haben wollte, worauf ich antwortete: »Popcorn Balls.« Sie meinte: »Junge, Junge.« Und zündete sich eine Zigarette an.

Die Küche war nicht ihr natürlicher Lebensraum. Ihre Angewohnheit, Geräte niemals auszuschalten, hatte explodierende Kaffeekannen und qualmende Toaster zur Folge. Wenige Tage nachdem ich mir Popcorn Balls gewünscht hatte, fand ich Betty wie üblich mit Lockenwicklern auf dem Kopf – sie waren mit rosa Nadeln festgesteckt, die überall im Haus herumlagen – vor dem Ofen. In unserer Küche, die niemals einer Abbildung aus der Zeitschrift Good Housekeeping ähnelte, stapelten sich Schüsseln und Backbleche. Überall klebte Popcorn, und mittendrin lagen abgefallene Lockenwickler. Auf einem Backblech fand sich ein seltsamer Klumpen aus deformierten Popcorn Balls.

Als ich sagte, eigentlich sollten alle gleich groß sein, wirkte Betty verärgert, erschöpft, verzweifelt und enttäuscht. Sie hatte versagt. Nichts war richtig. Dabei wollte sie eine vorbildliche Mutter sein.

Ich nahm eine der Kugeln und biss hinein. »Ich glaube, das sind die besten, die ich je gegessen habe«, sagte ich und steckte Lockenwicklernadeln in einige der anderen Klumpen, um sie optisch ein bisschen aufzupeppen.

»Was machst du da?«, fragte sie. »Geh raus, spielen.«

Meine Mutter kann nicht mehr alleine leben, lehnt aber alle herkömmlichen Alternativen vehement ab. Ich versuche so zu tun, als hätte ich das Sagen. Jetzt bin ich an der Reihe, den Erwachsenen zu mimen, dabei will ich die Rolle gar nicht haben. »Steck mich bloß nicht in ein Heim mit lauter alten Leuten«, sagt sie.

»Na schön«, erwidere ich. »Dann komme ich eben vorbei.«

In meiner New Yorker Wohnung stapeln sich Bücher, im Kühlschrank vergammelt Essen in Take-away-Verpackungen, das ich vergessen habe zu entsorgen. Inzwischen müssen schon neue Lebensformen dort entstanden sein. Ich stelle mir Hausbesetzer mit schmierig-schleimigen Gesichtern vor, die in einer großen rostigen Tonne Feuer gemacht haben und sich nun die Hände daran wärmen. Durch die Wohnung laufen gackernde Hühner, flattern wild herum. Wahrscheinlich muss ich für immer hier in Missouri bleiben und Pferdeflüsterer werden.

Ich habe drei Hosen dabei und ungefähr fünf Sommerhemden, nach meinen kulinarischen Bemühungen sind alle hoffnungslos bekleckert. Für den Besuch bei meiner Mutter anlässlich ihres Geburtstags hatte ich ursprünglich zwei Wochen eingeplant. Bald bin ich seit zwei Monaten hier. Meinen Job habe ich verloren; ich habe Zeit. Ich bin kein Märtyrer. Ich stehe einfach zur Verfügung, bin arbeitsloser Lektor und auf freiberufliche Tätigkeiten angewiesen.

(Continues…)

Excerpted from "Bettyville"

by .

Copyright © 2015 George Hodgman.

Excerpted by permission of Ullstein Buchverlage.

All rights reserved. No part of this excerpt may be reproduced or reprinted without permission in writing from the publisher.

Excerpts are provided by Dial-A-Book Inc. solely for the personal use of visitors to this web site.