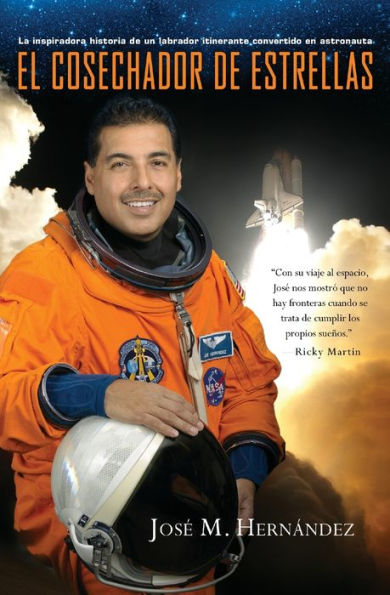

El Cosechador De Estrellas: La inspiradora historia de un labrador itinerante convertido en astronauta

304

El Cosechador De Estrellas: La inspiradora historia de un labrador itinerante convertido en astronauta

304Paperback

-

PICK UP IN STORECheck Availability at Nearby Stores

Available within 2 business hours

Related collections and offers

Overview

Born into a family of migrant workers, toiling in the fields by the age of six, Jose M. Hernàndez dreamed of traveling through the night skies on a rocket ship. REACHING FOR THE STARS is the inspiring story of how he realized that dream, becoming the first Mexican-American astronaut.

Hernàndez didn't speak English till he was 12, and his peers often joined gangs, or skipped school. And yet, by his twenties he was part of an elite team helping develop technology for the early detection of breast cancer. He was turned down by NASA eleven times on his long journey to donning that famous orange space suit.

Hernàndez message of hard work, education, perseverance, of "reaching for the stars," makes this a classic American autobiography.

Product Details

| ISBN-13: | 9781455522828 |

|---|---|

| Publisher: | Center Street |

| Publication date: | 09/04/2012 |

| Pages: | 304 |

| Sales rank: | 360,541 |

| Product dimensions: | 7.80(w) x 5.20(h) x 0.90(d) |

| Language: | Spanish |

About the Author

Read an Excerpt

El Cosechador De Estrellas

La inspiradora historia de un labrador itinerante convertido en astronautaBy José M. Hernández

Center Street

Copyright © 2012 José M. HernándezAll right reserved.

ISBN: 9781455522828

Prólogo

Por Emilio Estefan

Es mi gran honor el poder presentar la extraordinaria historia de trabajo arduo, perseverancia y determinación de José Hernández. Cuando él alcanzó las estrellas, él no tenía idea de cuántos de nosotros estaba llevando consigo en su viaje.

La fundación de su historia comienza con sus padres, así que me gustaría comenzar por felicitarlos a ellos por todos los sacrificios que ellos hicieron por José y por el resto de su familia. Yo creo rotundamente que es su ejemplo lo que inspiró el empuje insaciable de José de lograr sus sueños y lo que inculcó su amor por su familia, su esposa y sus hijos.

José es la prueba palpable de que no existen barreras que puedan contener a nadie para establecer y lograr metas en la vida. José comenzó a aprender inglés a los doce años; sin embargo, él obtuvo un título universitario en ingeniería que lo condujo a la investigación que consecuentemente ayudó a muchos al contribuir asombrosamente a la temprana detección del cáncer. Es más, él no permitió que numerosos rechazos de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) se interpusieran en su camino de alcanzar las estrellas, y él llegó a ser el primer astronauta en hacer tweet en español desde el espacio.

¡José, estamos todos orgullosos de ti! Tú eres un gran ejemplo, no solo para los latinos, sino para otras minorías étnicas en todo el mundo que luchan día a día para convertir sus sueños en realidad.

¿Quién hubiera pensado que un niño que ayudó a sus padres a cosechar esta tierra con sus propias manos estaría sembrando su propio legado? ¿Quién se hubiese imaginado que ese mismo niño algún día le daría un apretón de manos al Presidente de los Estados Unidos después de haber sido honrado por sus asombrosos logros y contribuciones a este gran país? José, tu eres una verdadera representación del sueño americano.

Yo me siento orgulloso no solo de llamarte, José Hernández, el astronauta, sino también de llamarte mi amigo mexicano-americano.

¡Felicidades por un viaje tan increíble y por un increíble libro!

CAPÍTULO 1

De mi padre

El hogar está en donde amamos; podemos alejarnos de casa, pero no de nuestros corazones…

OLIVER WENDELL HOLMES (1809–1894), POETA Y HUMORISTA ESTADOUNIDENSE.

Una historia ha de empezar por el principio, y la de Salvador, mi padre, está escrita en los surcos del campo michoacano. Tenía apenas siete años cuando comenzó a trabajar arando la tierra de Ticuítaco. Campesino como muchos en su tierra, él y José, mi abuelo (en honor de quien llevo ese nombre), se ganaban la vida sembrando y cosechando. Vivían entre casas de adobe, animales de carga y árboles; bajo un cielo claro, transparente, como no se puede ver en ningún otro lugar del mundo.

Ticuítaco es una pequeña ranchería perteneciente al municipio de La Piedad, donde la calma de los días y las noches puede ser bendición o maldición para sus habitantes, que según su estado de ánimo son capaces de dar gracias a Dios por la tranquilidad que se respira, o bien, blasfemar en su contra por vivir rodeados de tanta quietud. En ese mundo se crió mi papá, que desde muy chico tuvo la necesidad de subsistir trabajando la tierra. Ahí comenzó todo. Como semilla que germina, la vida de los míos tiene su raíz en la tierra mexicana.

Corría el año 1944. Las cosas no eran sencillas para los campesinos, a tal grado que las mujeres y los niños también tenían la obligación de ganar su sustento, ya que no bastaba con lo que aportaba el hombre, considerado el sostén de familia. Papá, chiquillo como lo era en ese entonces, comprendía esa situación y trabajaba desde muy temprano para ayudar a sus padres y a sus once hermanos.

Un día típico para mi padre, sin excepciones, comenzaba a las cuatro de la mañana; empezaba alimentando a los animales en el establo de mi abuelo, conocido como corral. El trabajo consistía en lavar los chiqueros de los cerdos, rellenar sus bebederos y alimentarlos; también en liberar a los pollos y guajolotes y esparcir su ración diaria de semillas para alimentarse. Para terminar, mi padre encorralaba a las vacas, que se unían a una vacada que pastaba en las praderas abiertas justo a las afueras de Ticuítaco.

Los niños en el vecindario tomaban turnos para cuidar de la enorme vacada multifamiliar. Al terminar estas tareas iniciales, y asumiendo que aún no era su turno para cuidar de las vacas de la comunidad, mi padre alcanzaba a mi abuelo en la cocina donde Cleotilde, mi abuela, preparaba el desayuno y el almuerzo para mi abuelo y los niños más grandes. El desayuno era muy simple: un chocolate caliente con dos o tres tortillas de maíz recién salidas del comal, frijoles y una buena ración de chile preparado directamente en molcajete (ese tazón tradicional con tres patas moldeado en roca volcánica). Más adelante yo aprendería que estos molcajetes fueron hechos por los indígenas tarascos (como se les llama a los naturales de Michoacán).

Tras terminar el desayuno, mi abuela preparaba el almuerzo para mi abuelo, mi padre y mis tíos; era parte de la rutina diaria. Consistía en una porción cuantiosa de lo que había sobrado del desayuno y, por lo general, un trozo de carne. Mi abuela metía todo en una pequeña bolsa tejida de nailon de colores con asas de plástico conocida como “hargana”. Después, mi padre y sus hermanos mayores seguían a mi abuelo a los campos donde la labranza y la cosecha los esperaban… día tras día.

A pesar de trabajar en el campo de sol a sombra sin tener mucho tiempo para dedicarlo a la escuela, el deseo de mi padre de aprender a leer y escribir era fuerte. Esto lo llevó a inscribirse en las clases vespertinas de la escuela, que se daban cerca de la casa donde vivía y trabajaba. Amaba tanto la escuela que nunca faltó a clases. Sin embargo, a medida que fue creciendo, también crecían las responsabilidades en casa; al final, esto lo llevó a dejar los estudios después del tercer grado. Esta historia es común para la mayoría de los niños de Ticuítaco, incluyendo a mi madre.

Desde una edad muy temprana, mi padre tuvo muchos sueños y metas, e hizo todo lo posible por hacerlos realidad. Mis hermanos y yo crecimos aprendiendo de los múltiples retos que mi padre enfrentó de niño y sus anécdotas nos enseñaron lecciones sobre cómo superar las adversidades. Recuerdo esas historias con cariño.

En aquel entonces, eran muchas sus inquietudes y mucho lo que hacía por satisfacerlas. Cuando me habla de sus vivencias de antaño, siempre hace remembranza de una anécdota que marcó su infancia, con la que me ejemplificaba la importancia del deseo de superación…

A sus diez años era cobrador en un camión de transporte con el gracioso nombre de “El muchacho alegre”. Su dueño, Severiano Arroyo, veía en él una gran ambición por salir adelante; era un luchador innato.

—Don Severiano, enséñeme a manejar el camión.

—Pero si apenas alcanzas los pedales, muchacho.

—Ándele, me he fijado bien y no se ve tan difícil, enséñeme.

Todos los días hacía la misma petición. Insistía e insistía, y tal fue su interés, que don Severiano finalmente accedió y en unos cuantos días le enseñó a conducir; apenas pisaba los pedales con la punta de sus pies, pero ya era capaz de guiar “El muchacho alegre” por las accidentadas calles y callejones de La Piedad.

Así, en ese entorno de precariedad pasó el tiempo, en el que no veía oportunidad alguna para salir adelante y alejarse aunque fuera un poquito de la pobreza y desesperanza que matizaba su vida en La Piedad, hasta que, a sus escasos quince años tomó una decisión que cambiaría el resto de su existencia y la de una familia que aún no conformaba.

—Papá, me voy para Estados Unidos, ya lo decidí—dijo de golpe mientras veía a su padre alimentar a los cerdos de la granja.

—¿Y ‘ora, pos qué le falta aquí?—le respondió mi abuelo con un tono hosco de voz.

—No, pues si de comer tenemos pa´ todos los días, pero necesitamos más dinero, el campo ya no da lo que antes y hay muy poco trabajo por aquí.

—¿Pero entonces qué?, ¿ya no piensas regresar?

—Pues voy a probar suerte. Ya platiqué con Eliseo y dice que se va conmigo. Nos vamos para California.

El abuelo se quedó inmóvil por un momento. Ya eran tres los hijos que se iban a probar suerte—como él decía—, y sabía que no era fácil, pero también conocía la determinación de Salvador, una determinación que a veces rayaba en la terquedad.

—Supongo que no hay nada que pueda hacer o decir para convencerte de quedarte si ya te decidiste. ¡Ay muchacho!, tienes mi bendición para ir, y si las cosas no salen como planeas, sabes que siempre puedes regresar a casa. Te voy a dar algo de dinero pa’ que te mantengas hasta que encuentres trabajo.

Mi abuelo no sabía qué más decir.

Con trescientos pesos él y su amigo comenzaron la travesía. Eliseo era un joven de la misma edad que mi papá, tenía los rasgos propios de los indígenas tarascos y una complexión fuerte que lo hacía destacar entre los hombres de su tierra. Toda la vida habían sido amigos, y sus familias lo eran desde hacía décadas, lo que fortalecía aún más el lazo que los unía.

Ya era 1952 y en México estaba de moda hablar de progreso, pero según los relatos de la gente anciana, en Michoacán eran pocos los caminos que podían ser recorridos por un camión. Apenas unas cuantas calles habían sido reparadas con tezontle (una tierra con textura arenosa y color rojizo en que los burros dejaban marcadas sus huellas en medio de una nube de polvo).

Y así, en busca de ese progreso, entre la terracería, la sed, el hambre y en ocasiones el miedo a lo incierto, al fin llegaron a la frontera después de un mes que les pareció un siglo. De los trescientos pesos solo les quedaban unos centavos que no les alcanzaban ni para un plato de frijoles, según los relatos de papá.

—Chava—como se les dice de cariño a quienes se llaman Salvador—, mejor nos regresamos, ve nomás qué flacos estamos.

—Pero si ya nos falta poco, en unos días vamos a llegar.

—Pues sí, pero yo ya me siento muy débil.

—Vamos a descansar tantito y le seguimos, ¿está bien?, hasta donde aguantes.

Cuenta mi padre que ambos estaban sentados en la banqueta frente a una tienda en Mexicali, justo en la frontera. Él también estaba agotado, pero tenía que demostrar fortaleza y animar a su acompañante, que tenía los pies llagados por el suelo caliente que pisaban sus gastados huaraches de cuero, y la boca seca por la poca agua que tocaba sus labios; el hambre ya era un estado familiar para ambos durante esos días.

—No pude evitar escucharlos muchachos, se van para el Norte—les dijo un hombre que se encontraba a la puerta de la tienda. Se levantaron abruptamente y Eliseo respondió:

—Sí, señor.

—¿Y puedo preguntarles a qué parte van?

En realidad no tenían idea de qué responder. Sabían que un primo de papá vivía cerca de Fresno, California, y esperaban poder llegar con él, pero eran escasas y ambiguas las señas que tenían del rancho en el que se encontraba.

—Pues la verdad no sabemos bien, pero ya veremos cuando pasemos al otro lado.

—Aye, muchachos. Me lo imaginé. Están muy chiquillos para andar por aquí solos y sin dinero. Me llamo Juan Mora, soy de Michoacán y trabajo en los campos de Fresno.

—Mucho gusto, señor, nosotros también somos de Michoacán—intervino mi papá, quien estrechó la mano que le dio la fuerza que necesitaba para seguir con su trayecto.

—Vengan, los voy a llevar a comer y luego vemos cómo le hacemos para que encuentren trabajo en el otro lado.

La vida del migrante no era sencilla, más cuando éste era ilegal, lo sabían mi padre y Eliseo, pero se trataba de una alternativa que se traducía en prosperidad, una prosperidad que con dificultad lograrían alcanzar en el pequeño rancho del que eran originarios. Pensar en eso era lo que los mantenía con la mirada fija en una meta que no los dejaba voltear hacia ningún otro lado.

Juan Mora ayudó a completar el viaje de Salvador y Eliseo a su destino, que era un pequeño rancho ubicado en las afueras de Fresno, California. Por suerte, ambos encontraron trabajo rápido como agricultores temporales; y lo más importante, les pagaban en dólares americanos. La mayoría de los trabajadores en los campos aledaños eran compatriotas mexicanos que recolectaban frutas y vegetales desde el amanecer hasta el atardecer. Ninguno de los dos ganaba mucho, pero en comparación de lo que conseguían en México, era mucho más de lo que habían imaginado alguna vez.

Fueron muchas las tierras del valle de San Joaquín en California que fueron labradas por sus manos recias y curtidas con callos. Durante dos años y medio soportó largas horas bajo el sol, ahorró y decidió que ya era hora de volver a su tierra para resolver algunos asuntos pendientes. Julia era el nombre del más importante. Se trataba de una jovencita de catorce años que nació y creció en la ranchería de Ticuítaco, igual que él. Tenía los ojos de color café, tez blanca y poseía una belleza sencilla decorada con una sonrisa eterna… Años más tarde, esa muchachita se convertiría en mi madre.

Como en aquel entonces era prácticamente una niña, mis abuelos no le permitían tener novio, ya que las normas sociales eran muy distintas a las de ahora, sobre todo tratándose de pequeñas poblaciones como La Piedad. Julia siempre estaba acompañada de alguno de mis tíos, por lo que resultaba bastante complicado encontrar un minuto para intercambiar miradas con mi padre. Pero cuando de amor se trata, bien dicen que todo es posible, y ellos lo demostraron.

Se conocieron en la plaza, frente a la parroquia principal, en el pequeño zócalo que tiene un kiosco al centro. Era una tradición dominical de muchas décadas atrás que las jóvenes solteras, ataviadas con sus mejores vestidos, caminaran en grupo alrededor del kiosco en el sentido en que se mueven las manecillas reloj; en tanto los muchachos casaderos del pueblo y de las rancherías aledañas lo hacían en sentido contrario. De esa forma podían intercambiar miradas. Luego, los jóvenes entregaban a la “elegida” una rosa, y si ella la aceptaba, comenzaban el noviazgo… Así ocurrió con mis padres.

Pero mis abuelos, Trinidad y Rosario Moreno—“Trini” y “Chayito”, como les decíamos de cariño—eran muy estrictos. A mamá la mantenían vigilada la mayor parte del día y solo en ocasiones en verdad excepcionales le permitían ir al centro del pueblo con sus amigas, puesto que ya sabían de la existencia de un tal Salvador, hijo de una familia campesina muy conocida en Ticuítaco por su amabilidad y decencia, que no la veía con malos ojos.

A pesar de los obstáculos y de que en algunas ocasiones el abuelo Trini ahuyentó a mi padre a punta de escopetazos, decidieron amarse y se dieron a la complicada tarea de aprovechar los pocos instantes que les daba la soledad para demostrarse su cariño con miradas, con el roce esporádico de sus manos y con cartas que se hacían llegar de manera clandestina, en las que no faltaba al calce un inocente “te quiero”.

Como todo trabajador temporal, mi padre iba y venía, así que de vuelta en su tierra luego de pasar una larga temporada en el norte, él sabía que ya no era el mismo, estaba forjándose un futuro y tenía algo que ofrecer a Julia. Con esa convicción y arriesgándose a que mi abuelo lo corriera de su casa a balazos, decidió que era momento de hablar con él; quería a mi madre y no iba a permitirse vivir sin ella. El temor y el respeto que sentía hacia el padre de su enamorada lo llevaron hasta la puerta de la humilde vivienda de Julia acompañado por el sacerdote de la parroquia principal de La Piedad, quien como “Celestina” los ayudó a cumplir su anhelado cometido.

—Don Trinidad, vengo acompañando a este muchacho que con buenas intenciones quiere a su hija—se apresuró el cura a decirle a mi abuelo cuando éste apenas abría la puerta.

—¡Pero si no entiende! Julia está muy chamaca para casarse con éste—dijo señalando iracundo a papá.

—Mire, Trinidad, los muchachos se quieren y él ha sido muy respetuoso. La quiere bien y ella, aunque es cierto que es muy joven, está enamorada. No decida algo que los pueda hacer desdichados. Piénselo bien, porque él así como usted, trabaja en el Norte, en los campos, y ahí se forman los buenos hombres. Usted sabe de eso.

Una sutil mueca se asomó por los labios del abuelo Trinidad, apenas dejó entrever lo que parecía una sonrisa de resignación. Aunque no estaba muy convencido, les permitió entrar a su casa durante veinte minutos. Mi padre comenta que fue poco lo que pudo decir, puesto que la simple presencia de su suegro le imponía de tal forma que olvidaba todos los argumentos que, durante meses, preparó para persuadirlo.

—¿Por qué vino con el muchacho, señor cura?—preguntó mi abuelo con el ceño fruncido.

—Porque lo conozco desde hace mucho y a su familia también. Además no queríamos correr riesgos, sabemos que lo ha hecho correr a punta de pistola y más vale que evitemos desgracias, Trinidad.

—Lo hago por mi hija. Quiero lo mejor para ella, soy su padre y no me gusta que ande de novia.

—Lo entiendo, pero piénselo, en estos tiempos encontrar un yerno como Salvador es difícil. La juventud no es la de antes.

—¿Y tú?, ¿qué tienes que decir?—miró a papá con recelo.

Aún con la mente en blanco, se levantó de la silla, se acercó a mi abuelo, lo miró a los ojos y solo atinó a decirle:

—Amo a su hija más que a nada en este mundo y voy a hacer lo que usted me diga para que vea que puedo ser digno de que me acepte en su familia.

El ceño del abuelo ya no estaba fruncido. Pudo ver la honestidad en la mirada de mi padre. Dirigió la suya al sacerdote y vio que aquél sonreía. Entonces aceptó la decisión y les dio su permiso y, como antes era costumbre, su “bendición”, para que siguieran con el noviazgo siempre bajo la supervisión de la familia. Tras la formalización, siguió entre mis padres una larga conversación que giró en torno al futuro. En el zaguán de la casa se tomaron sutilmente de la mano. Ya era casi de noche. Tenían poco tiempo para planear:

—Julia, me voy de nuevo a Estados Unidos, para trabajar y tener con qué casarnos. Tu padre me ha concedido tu mano.

—¿Pero cuánto tiempo vas a andar por allá, Salvador?, ¿en cuánto tiempo piensas regresar?

—Pues eso si quién sabe, espero que sea poco, nomás ahorro; además ya estamos comprometidos.

—Sí, pero qué tal que conoces a alguien más por allá. ¿A poco te voy a estar esperando?

—Entonces, ¿cómo le hacemos?

—Salvador… tienes ocho meses para regresar por mí, si no vienes, se rompe el compromiso—dijo tajante mi madre y cerró la puerta.

Bajo esa promesa mi padre volvió a trabajar con más esmero al campo estadounidense. Contaba los días que lo acercaban a la fecha en que volvería a su tierra para contraer matrimonio.

Las memorias de mi padre guardan vestigios de una época que si bien fue difícil, tuvo un encanto peculiar.

De niño, él me entretenía con sus historias. Me contaba que en aquel entonces casi nadie podía comprar un televisor, de modo que las personas acostumbraban ver las imágenes en movimiento transmitidas por los monitores en blanco y negro que se encontraban a la vista de todos en los aparadores de las tiendas. También recuerda uno de los espectáculos más esperados en Estados Unidos: el Desfile de Las Rosas, que se convirtió en una tradición desde que se efectuó por primera vez en 1890, en las calles de Pasadena, California, trece kilómetros al norte de Los Ángeles. Carros alegóricos hechos de coloridas flores naturales que representaban escenas de las películas, animales, caricaturas y personajes de moda, cautivaban a los espectadores del desfile por su majestuosidad. Mi padre, que no contaba con suficientes recursos económicos para destinarlos a su entretenimiento, me decía que esperaba con ansia el primer día de enero para disfrutar del espectáculo que a la fecha describe como “el más bello que he visto en mi vida”.

Pasaron los ocho meses y llegó el momento de volver a Ticuítaco. Julia mantenía su promesa de esperarlo. Su amor jovial e inocente permanecía intacto a pesar de la distancia y el tiempo, así que por fin contrajeron nupcias en medio de un ambiente cálido, familiar y humilde.

Son pocas las imágenes que hay de aquella boda. Todas están roídas por los años que han pasado y por los que se han quedado en ellas. De mi abuelo Trinidad no tengo más que esas fotografías; ni un abrazo, ni un beso pude guardar en mi mente. Él murió cuando yo apenas tenía dos años; solo la tuberculosis pudo arrancar sus raíces de Ticuítaco. Contrajo la enfermedad en uno de esos constantes viajes a la parte norte de México, cerca de Ensenada, donde se contagió por la cercana convivencia con sus compañeros de trabajo que dormían amontonados junto a él en pequeñas casas de zacate. “La vida del campesino es dura—le decía a mi madre y a sus otros hijos—. Y es más dura cuando lo que más amas es tu tierra y tienes que dejarla para buscar una vida mejor”.

Mi hermano mayor, Salvador (Chavita, diminutivo del apócope Chava, para diferenciarlo de papá), sí lo recuerda; el primogénito fue un verdadero regalo para la joven pareja y para los familiares que la rodeaban; dos años después nació Leticia (Lety) y cuando se consumó el embarazo de mi tercer hermano, Gilberto (Gil), mis padres decidieron arreglar sus papeles para emigrar a Estados Unidos de manera legal y definitiva.

El 7 de agosto de 1962 nací en un hospital de French Camp, California, mientras mi familia vivía en Stockton. Ahí comienza la historia de mi vida, rodeado de amor familiar pero también de muchas dificultades, las comunes en una familia de migrantes. Yo era muy pequeño, y mi memoria comienza a los cinco años, justo en el momento en que entré al colegio…

CAPÍTULO 2

La semilla germina

Si la semilla se siembra con fe y se cuida con perseverancia, solo será cuestión de tiempo recoger sus frutos.

THOMAS CARLYLE (1795–1881), HISTORIADOR, PENSADOR Y ENSAYISTA INGLÉS.

Han pasado muchos años desde que fui por primera vez a la escuela. Fue hace bastante tiempo, pero esos primeros días se mantienen frescos en mi memoria, como si se tratara de un lienzo recién pintado por un artista meticuloso que preserva para sí mismo cada uno de los detalles de su obra. Recuerdo que no entendía la importancia de ir a la escuela. Me parecía extraño tener que levantarme temprano todos los días para tomar el autobús amarillo que me llevaba por las mañanas con un grupo de niños que hablaban entre sí en inglés.

Mi primer recuerdo abordando este autobús fue cuando vivíamos en el campo cerca de la ciudad de Modesto. La escuela parecía enorme y estaba llena de estudiantes que se veían mucho más grandes en edad y tamaño. Los salones se hallaban decorados y llenos de filas de brillantes pupitres nuevos con compartimentos integrados que nos permitían guardar nuestros lápices, crayones y hojas. Me asignaron mi propio pupitre brillante; me quedaba viendo al pizarrón negro tratando de descubrir el significado de lo que tenía escrito y dibujado con gises de colores. Nunca me atreví a levantar la mano para hacer preguntas, mucho menos para contestarlas. Nunca participé tampoco en ninguna de las actividades del jardín de niños como cantar, contar historias o jugar juegos de mesa. Eso no sorprendió en absoluto a mi maestra. No estaba segura de que entendía todo lo que me enseñaban, menos aún lo que me decían. Básicamente, me quedaba callado para ser invisible ante los demás.

Aunque no hablaba nada de inglés, eso no me impidió pasarlo bien durante mi hora de lunch y recreo.

Era solo un niño que se divertía cuando tenía la oportunidad de hacerlo. ¡Como a la hora de practicar un deporte! Era muy feliz cuando nos tocaba jugar fútbol soccer, porque ahí no tenía que dominar el inglés, solo el balón. Era buen jugador de fútbol, o al menos eso era lo que mis compañeros de clase me hacían pensar. Cuando el capitán de cada equipo comenzaba a escoger a sus jugadores, siempre cada uno quería ser el primero en seleccionarme. Fue en esos momentos cuando por primera vez tuve una sensación de pertenencia en la escuela y me daban la motivación para levantarme cada mañana y subirme al “camión amarillo”.

Descartando los lapsos de receso, todos los días eran lo mismo: palabras que me resultaban extrañas, niños de piel y ojos claros que miraban con inquietud y morbo mi tez morena. Sabía a la perfección que mi apariencia era diferente, a pesar de que cada vez que los cuestionamientos llegaban a mi mente, mi padre me repetía una y otra vez que todos en este planeta éramos iguales. ¡Y punto!

Pero recuerdo un incidente particular que me hizo sentir lo contrario. El instante en que un niño me dijo “come tacos” al ver mi lunch. La mirada del pequeño James sigue viva en mi memoria, su ceño fruncido y su mandíbula apretada. Pero en ese instante no comprendí nada y seguí comiendo mientras pensaba: “¿Come tacos? ¿Está mal comer tacos? Bueno, ellos comen sándwiches pero seguro que el lunch que me preparó mi mamá está mucho más rico”, me dije.

Tratando de olvidar la reacción de James, seguí con mi vida sin dar mayor importancia a sus expresiones o comentarios. Siempre estaba feliz de llegar a casa cada día después de la escuela. Cuando mis hermanos y yo entrábamos a nuestra casa, yo gritaba, “¡Mamá, ya llegamos!”.

“Muy bien, lávense las manos. La cena está casi lista y papá pronto estará en casa”, contestaba mi madre. Chavita, Leticia y Gil llegaban a casa justo detrás de mí, como si se tratara de una fila militar.

Chavita era el mayor de la familia, el niño responsable, el protector de sus tres hermanos menores. La única niña siempre estaba feliz y llena de vivacidad. A sus ocho años, Lety era quien ayudaba a mi madre con la responsabilidad de procurar el bienestar de los “hombres de la casa”. Gil, de seis años, era el más alegre, un verdadero torbellino. Yo era como todo niño cuando tiene cinco años, siempre explorando, siempre con la mente llena de preguntas. La única diferencia es que yo era conocido, por alguna razón, como el bromista. Lo que más me gustaba era jugar fútbol y pasar las tardes viendo la televisión con mis padres, pero además tenía otra pasión de la que no hablé por algún tiempo.

A pesar de mi naturaleza inquisitiva, seguí concentrado en las actividades diarias en la escuela y en casa. Cada día, mientras mi mamá preparaba la cena y las tortillas de harina recién hechas, mis hermanos y yo nos sentábamos alrededor de la mesa del comedor con nuestros libros abiertos, mientras al mismo tiempo respirábamos el agradable olor de la cena. Nos apurábamos para terminar la tarea porque, si la acabábamos pronto, podíamos ir a jugar o a ver televisión, esa era nuestra motivación.

Tarea:

Problema 1

2 + 2 = 4

Problema 2

Si aquí hay dos manzanas y este niño se come una, entonces queda una.

¡A esto sí le entiendo!, me decía cada vez que tenía que hacer la tarea de matemáticas. Pero en mi rostro se reflejaba un gesto de hastío cuando llegaba a la tarea de inglés.

I am

You are…

—¿Por qué esa cara larga?—me preguntó mi padre, mientras me veía con curiosidad.

—No entiendo nada, esto de la escuela es bien difícil.

—Pero ya te dije, tienes que ir. Si vivimos en Estados Unidos, tienes que aprender inglés. No hay otra opción.

—Pero si ya en un mes nos vamos para Michoacán. Ándale papá, mañana déjame faltar a la escuela, ya va a ser viernes.

—No, no, no—dijo mientras me sacudía el cabello cariñosamente—, ándale, apúrate, que tú puedes con eso y más.

Siendo migrantes, la familia iba y venía de Estados Unidos a México según el tiempo de las cosechas en California.

Vivíamos errantes de una casa a otra en el valle de San Joaquín, ubicado en el centro de California, pero la mayor parte de nuestro tiempo lo pasábamos cerca de Stockton, donde trabajábamos en el campo durante la temporada de cosecha de pepinos, fresas, duraznos y toda fruta o verdura que nos pudiera aportar dólares para subsistir durante el año. Nuestra familia viajaba de La Piedad, Michoacán, a California en febrero de cada año y pasábamos la primavera y el verano en Estados Unidos. Después, a la mitad del otoño, por lo general a mediados de noviembre, empacábamos de nuevo todas nuestras pertenencias y hacíamos el largo viaje de dos días y medio de regreso a México para pasar el resto del otoño y todo el invierno con nuestra familia política en La Piedad. Al año siguiente, cuando llegaba febrero, el ciclo se repetía, haciendo las mismas paradas y rentando casi siempre las mismas casas en California… de nuevo, nos movíamos de ciudad en ciudad. Nuestras rutas ya estaban tan bien establecidas que en general regresábamos a trabajar con el mismo contratista, trabajábamos para los mismos agricultores y en los mismos campos, año tras año.

La Piedad, Michoacán, y sus alrededores siempre han sido conocidos por su flujo de trabajadores migrantes que llegan a Estados Unidos. La mayoría trabaja en los campos de California, después regresan a sus ciudades de origen y compran una parcela de tierra para construir una casa para sus familias. La construcción de estas casas suele tomar años para completarse, ya que las familias ponen sus ganancias anuales en ello. Todavía recuerdo la parcela de tierra que compró mi papá y los muchos años que nos tomó completar la construcción de nuestra casa. Durante nuestra estancia en México cada año, mi papá contrataba a uno o dos albañiles habilidosos, conocidos como “maestros”, mientras que nosotros los niños, conocidos en la industria de la construcción como “peones”, mezclábamos el cemento con palas y llevábamos tanto el cemento como los ladrillos al maestro para que hiciera su magia y construyera las paredes de nuestra casa.

Cuando la familia estaba de regreso en Estados Unidos, sin importar la ciudad en que viviéramos, yo seguía asistiendo a la escuela y haciendo mi tarea con la motivación de mi papá y mi mamá. Desde luego, se aseguraban de que en verdad terminara la tarea. Solo fue necesario que me descubrieran una vez mintiéndoles con que la había acabado para darme cuenta de que mis padres tomaban muy en serio que hiciéramos nuestra tarea. ¡Todavía recuerdo los cinturonazos que me dio mi papá por echarle esa mentira! Chavita, Lety y Gil de algún modo siempre se las arreglaban para acabar sus tareas primero y comenzar sus quehaceres. Cada día eran los primeros en reunirse alrededor de nuestra pequeña televisión en blanco y negro. Recuerdo esa televisión vívidamente; era de tipo consola, con la pantalla en medio y bocinas integradas en cada lado, y todo ese aparato de aspecto pesado era sostenido por cuatro patitas delgadas. Los televisores en ese tiempo eran muy voluminosos y parecían más un mueble. Las antenas parabólicas no existían en esa época y desde luego no podíamos costear el cable, por lo que mejoramos nuestra recepción con una antena de “orejas de conejo”. Escuchaba a Lety gritar desde la sala, “¡Pepito, apúrate, que ya va a empezar Star Trek!”. (Pepito es un nombre de cariño para los niños que se llaman José. Ya que son adolescentes, es común que el término cambie a Pepe.)

—¡Pepito! Date prisa que ya va a empezar el programa.

—Ya voy, ya voy.

—¡Pepe, ya empezó, ven!

“Entonces luego termino”, pensé, y corrí hacia donde estaba mi hermana, botando lápices y cuadernos a mi paso.

Star Trek (Viaje a las estrellas) fue mi programa favorito mientras crecía. Chavita tenía un modelo de juguete de la nave espacial USS Enterprise, del programa, el cual era el juguete que más le pedía prestado y con el que jugaba por horas y horas. Me olvidaba del tic tac del reloj y viajaba a una densa concentración de nubes, estrellas y planetas, así como a la inmensidad del cielo azul abierto. Esos pensamientos cautivaban mi mente hasta un punto donde ya no podía dejar de pensar en ellos, incluso cuando ya había dejado de jugar con el modelo de juguete de mi hermano.

—Mira, ya van hacia el planeta Ghorusda en la nave y dicen que la misión está muy difícil porque los habitantes de ese planeta son muy extraños, a ver qué pasa. Pepito, ¿puedes detener la antena?, ya no se está viendo bien otra vez.

Resultaba habitual que, siendo el más pequeño de la casa, cuando ocurría ese incidente—que era con mucha frecuencia—, me designaban como el “encargado” de resolverlo. Mi función era tomar la antena con la mano y permanecer en esa posición mientras los demás veían la televisión.

Por desgracia, cuando lo hacía la calidad de la imagen mejoraba mucho con solo tocar la antena, y mis hermanos desde luego me pedían que me quedara ahí mientras ellos disfrutaban del nuevo episodio de Star Trek. Apenas podía atisbar las naves espaciales intergalácticas, los planetas distantes, y por supuesto, las estrellas, desde una postura de contorsionista mientras seguía sosteniendo la antena. Ahora molesto a mis hermanos y les digo que fue ósmosis lo que me programó de alguna forma para convertirme en astronauta, ya que siempre sostuve la antena cuando había un programa con temas espaciales en televisión, y que ellos también pudieron volverse astronautas si solo hubieran ayudado alguna vez a ajustar la antena.

En Stockton, la ciudad donde pasamos nuestro primer año en California, vivíamos en una pequeña casa rentada de tres recámaras. Era una vivienda de madera y tejas típicas de la región, con un pequeño baño y un comedor decorado con escasos muebles viejos. La cocina era chica, pero siempre tenía lo necesario para preparar comida mexicana: tortillas, jitomates, chiles, cebolla y otros ingredientes. La habitación que compartía con Gil y Chava no tenía más que dos camas, una mesa y un ropero. Los muebles en general eran austeros, muchos de ellos “de segunda mano” y el mayor lujo con el que contábamos era la televisión. La calle en que se encontraba la casa reflejaba la humildad de las familias, como la mía. Con excepción de unos cuantos, todos mis vecinos trabajaban ya sea en los campos o en las “canerías”, las cuales son las fábricas de enlatados y conservas donde las frutas y vegetales llegan directo de los campos y se procesan; por ejemplo, jitomates que se vuelven cátsup o concentrado de jitomate, o frutas que se enlatan y se vuelven coctel de frutas.

Vivía en un mundo rodeado de limitaciones, en su mayoría económicas, pero por fortuna en aquel entonces tenía una afición que no requería de un solo céntimo; jamás hablé de mi hobby especial, alimentado por las escenas de Star Trek, pero me mantenía ocupado por prolongados espacios de tiempo: mirar el cielo cuando anochecía.

No sabía exactamente por qué me cautivaba tanto el universo, pero había algo en el cielo que me fascinó. Durante las noches podía pasar horas en la ventana viendo las estrellas: “Esas parpadean, esas otras no, las de allá están en grupo, más para allá hay unas que se ven como amarillitas y hay otras que se ven como azulitas, todas son diferentes”, pensaba.

Me sentía muy afortunado cuando tenía la suerte de ver a una estrella fugaz cruzando el cielo de la noche. El suceso era tan asombroso que al día siguiente yo iba por el vecindario buscando el lugar donde pensaba que quizás había caído la estrella.

A veces ignoraba el reloj. ¡Casi media noche! Y así me acostaba en espera de otro día, con la imagen de los astros aún latente en mi pensamiento. Ese descanso debía ser más prolongado durante la noche del viernes, ya que el trabajo nos aguardaba los fines de semana:

—Órale, levántense que ya es sábado y tenemos que ir a la cosecha—daba aviso papá, mientras mamá preparaba los tacos y todo lo necesario para la jornada de trabajo.

La carga de trabajo en los campos era extremadamente pesada, en especial para los niños, pero a mis hermanos y a mí no nos importaba. Lo disfrutábamos porque ganábamos unos cuantos dólares que nos permitían comprar dulces y algunos juguetes, pero la mayoría del dinero iba directo a cubrir los gastos familiares. Mi familia era muy unida y nos apoyábamos uno al otro para asegurarnos de que juntos estuviéramos mejor.

—¡Vámonos que se nos va a hacer tarde, ya van a dar las cinco de la mañana!—nos llamaba mamá Julia, quien aún era muy chica.

Era mayo, temporada de cosecha de pepinos en Stockton, los surcos del campo estaban mojados y había lodo por todas partes. Los trabajadores ya estábamos listos para comenzar la jornada con nuestros pantalones de mezclilla, camisas de franela a cuadros, paliacates y sombreros de palma. A cada uno le pagaban cincuenta centavos por cada cubeta que llenábamos con pepinos, que depositábamos en largas cajas de madera al final de cada diez filas más o menos. A medida que crecía, iba aprendiendo las “técnicas” de los otros trabajadores, que consistían en doblar el fondo de la cubeta de metal por dentro para crear menos volumen y así llenar cada cubeta más rápido. También aprendí a rellenar a toda velocidad una cubeta de pepinos para hacer que pareciera que estaba hasta el tope. “Gajes del oficio”, me decía. Cada mañana era la misma rutina: ir de un lado a otro, recoger la fruta (o vegetal) del piso mientras los ardientes rayos del sol pegaban en nuestras espaldas.

Durante un sábado en particular, mientras trabajaba, pisé un pepino podrido, echado a perder, y resbalé a un surco. Recuerdo que, molesto, arrojé las herramientas al suelo y me detuve un momento, pensé: “Estoy lleno de lodo, apesto, estoy cansado y requemado por el sol. Mis hermanos siguen trabajando y mis papás también. No quiero hacerlo más, quiero irme a jugar o a ver la televisión”. Entonces, decidido a terminar con la incómoda situación, me acerqué a mi padre y jalándole el pantalón para llamar su atención le dije:

—Papá, estoy cansado, ¡ya me quiero ir!

Al escuchar esas palabras, se inclinó hacia mí y con un rostro que denotaba sorpresa me tomó de los hombros.

—Pero si nunca te quejas, ¿’ora que te pasó, te sientes enfermo m’hijo?

—No, pero veme, estoy todo cochino porque me caí en un surco, además solo gano diez dólares al día—le dije llorando.

—Pero si ya casi terminamos, síguele…

—Pero es que ya no quiero.

—Está bien, mírate, no te gusta cómo te sientes ¿verdad?; bueno, pues si tú te rindes ahora, siempre te conformarás con esto y, si no trabajas duro en la escuela y en la vida, este será tu futuro, ¿eso quieres?

—No, papá, es muy cansado.

—Bueno, pues entonces no te conformes con diez dólares; el día casi se acaba, vamos a trabajar—me ordenó con amor y la autoridad adecuada.

Lo que mi padre me dijo ese día en los campos cambió la trayectoria de mi vida. Se convirtió en el discurso que coronó el final de un largo día de trabajo en los campos. Lo escuchamos cuando los cuatro hermanos nos sentamos en el asiento trasero de nuestro destartalado coche. Se volteó para mirarnos antes de encender el motor y nos dijo:

“Así que, ¿cómo se sienten ahorita mismo?” Desde luego estábamos cansados, sudados, sucios y contestamos en consecuencia. “Bien”, dijo. “Porque ustedes, niños, tienen el privilegio de vivir su futuro ahora.” “¿Nuestro futuro ahora?”, preguntamos. “Sí, no voy a obligarlos a ir a la escuela o a sacar buenas calificaciones. Pero si no lo hacen, esto es lo que les espera. Así que si quieren dejar de ir a la escuela hoy, a partir de mañana pueden empezar a venir a trabajar conmigo todos los días.”

Así es como me di cuenta de algo: “Si estudio, voy a poder hacer lo que quiera y entonces voy a ganar dinero para mí y mis papás, para que ellos tampoco tengan que seguir trabajando en el campo”. Nunca he olvidado esta lección y las palabras de mi padre que cambiaron mi vida.

Era noviembre de 1968 y preparábamos todas nuestras cosas para viajar de Stockton a La Piedad. El viaje duraba dos días y medio, por lo que era necesario alistar alimentos, ropa y cobijas. También necesitábamos resolver algunos asuntos pendientes en la escuela. Como volvería en marzo del próximo año a la escuela, para no perder muchas lecciones le pedí a mi maestra que me asignara tarea para los cuatro meses que no podría ir a clases; lo mismo hicieron Chavita, Lety y Gil, como ya era habitual.

—Miss Johnson, my homework, please. I will go back to Mexico.

Continues...

Excerpted from El Cosechador De Estrellas by José M. Hernández Copyright © 2012 by José M. Hernández. Excerpted by permission.

All rights reserved. No part of this excerpt may be reproduced or reprinted without permission in writing from the publisher.

Excerpts are provided by Dial-A-Book Inc. solely for the personal use of visitors to this web site.